読書の醍醐味 Vol.2

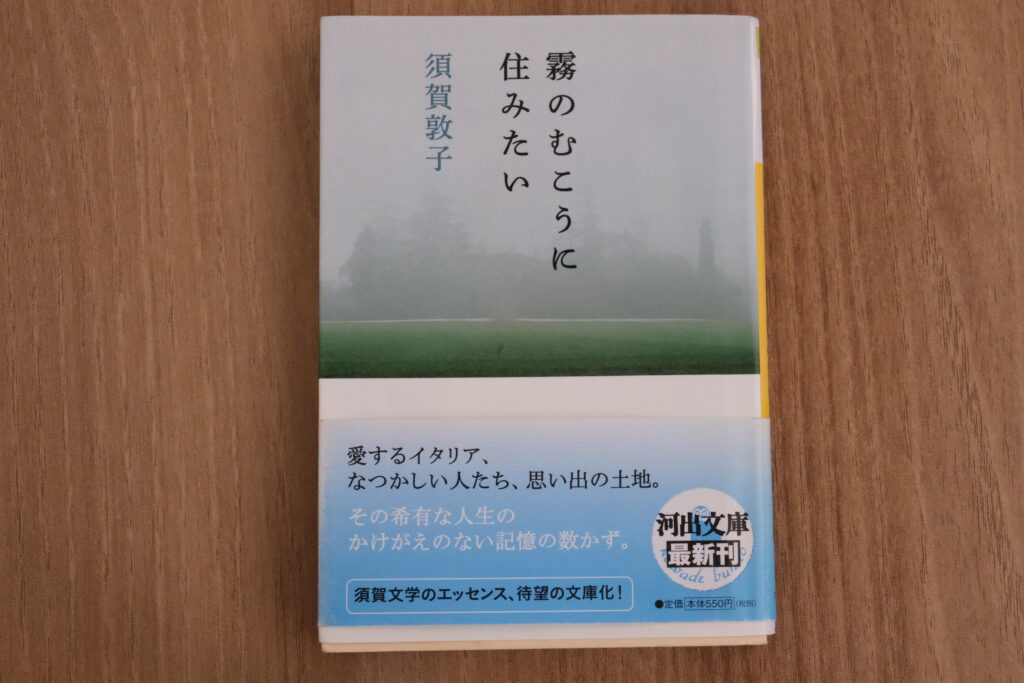

観自在王院跡、池のたもとの薫風のなかで、須賀敦子さんのエッセイ集「霧の向こうに住みたい」を読んできました。

「ミラノ 霧の風景」で、61歳にして初めて世に出た須賀敦子。上智大学比較文化学部教授に就任した翌年のことでした。その後、須賀は4冊の作品を残し、惜しまれながら69歳で亡くなっています。残された作品はわずか5冊でも、珠玉のようなひとつひとつの作品はいまだに多くの人々の心に透き通るような感動を与え続けています。

今回の作品「霧の向こうに住みたい」は、残された5冊の作品の中から、「霧」をモチーフにして選ばれたエッセイ集です。『須賀敦子さんのご本を読んでいると、どうしてだろう、雨が降っている気分になる。いつも・・・。』と江國香織が解説で述べているように、須賀敦子の作品にはなにか「しっとりとした余韻を残す叙情」が常に感じられるのです。それが江國がいう『雨が降っているような・・・』という表現になるのかもしれません。私にはこのエッセイ集を手に取るとき、必ず読まずにはいられない小品があります。Ⅱ編におさめられている「太陽を追った正月」という作品です。

『 ―――スイスとの国境に近く、寒さの厳しいミラノの1月のある夜の事。「わたしたち」は寒いミラノを逃れて南フランスにでも出かけようか、という話しになります。あれよあれよと話しはすすみ、いよいよ「じゃぁ、明日の朝迎えにくるから・・・」となったのは夜中の2時。次の朝、彫刻家のY さん夫妻とともに、大騒ぎしながら準備を整えると「わたしたち」は、小さな車で逃げるようにミラノをたちました。重い雲がのしかかる北イタリアの平原を車は走り抜けていきます。ポンテ・サン・ジョバンニで国境を超え、海岸沿いの道路の電柱が海の色と同じトーンのブルーに塗られているのに気が付いた時、「あぁ、フランスに来たんだ」と深い思いが胸に押し寄せます。「わたし」にとって14年ぶりのフランスでした。そして、太陽を追うようにしながら訪れたアヴィニョン。14世紀にローマ法王が居を構えた街。その街の壮大なお城を見た後、高揚する気分のままに「暮れるまで歩いてみよう」と、あてもなく丘の小道を登り始めます。曲がりくねった道の両側からのびた茂みに、手や体が触れるとそのたびにぱっとさわやかな香りが立ちのぼる。顔を近づけるとローズマリーやラベンダーなど香草の枝がのびているのが見えました。だんだん日も傾いてきたので、そろそろ街に戻ろうと丘を降り始めた時、枯れ葉の上に軽い足音がして白茶けた犬が突然茂みから現れます。あっ、と思う間もなく、そのあとから大きな買い物袋を下げ、長いパンを小脇にはさんだ、素顔ですらりと背の高い少女が現れました。髪を無造作に後ろに束ね、ブルージーンズの足元をはねるようにしながら登ってきた少女は、「わたしたち」に気づくと表情を硬くして、かすかに上体を外側に傾けながら、すり抜けるようにして通り過ぎます・・・。』 内容は、ただそれだけのことなのですが、このあと著者は次のようにこの小品を締めくくります。

『香草のたちこめるアヴィニョンの、淡い夕暮れの坂道を登りつめたら、今日もまた、白い犬にみちびかれた、あの美しい少女があがってくるのに出会えるかもしれない。』